展示テーマ

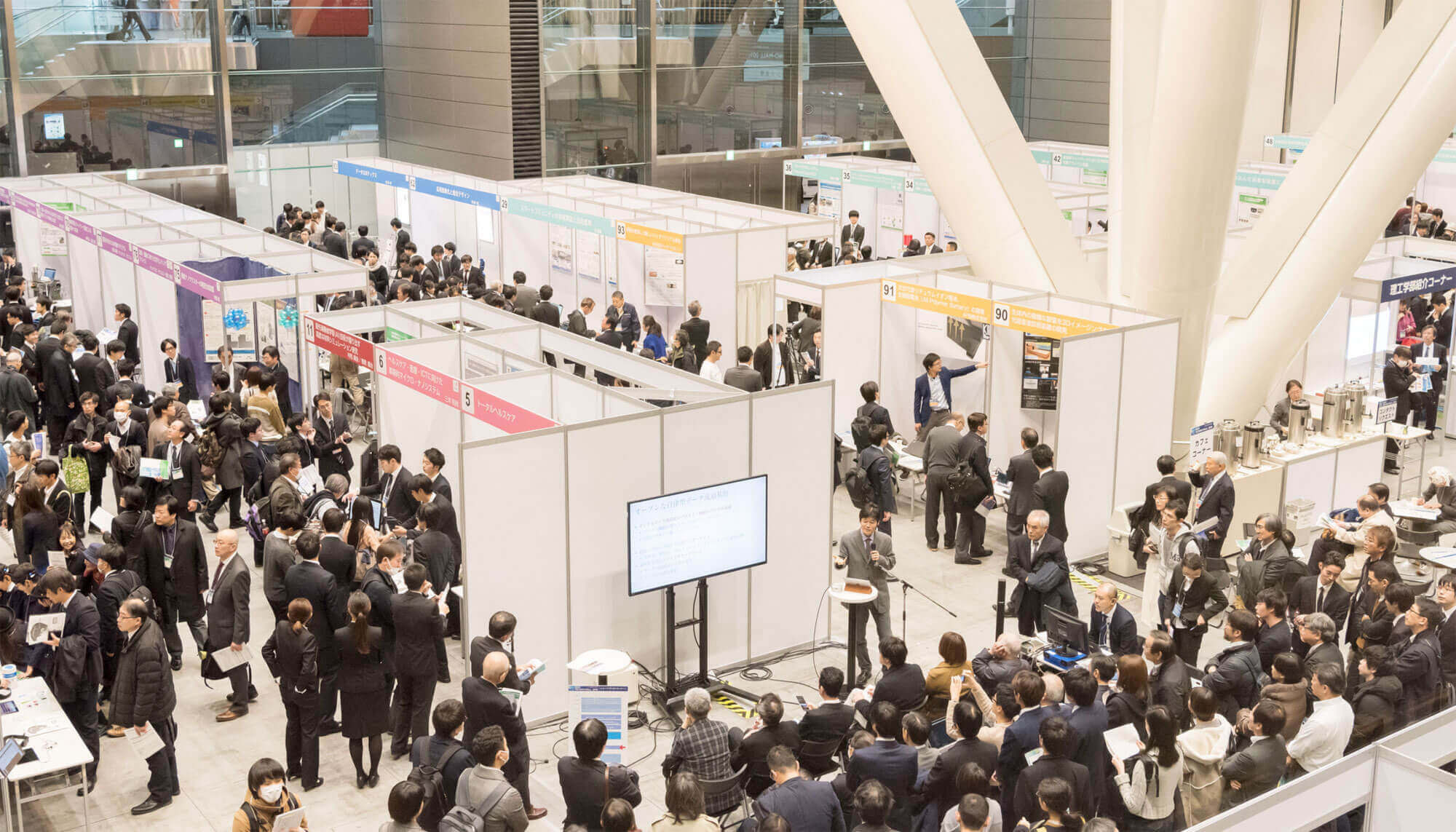

Yagami Innovation Laboratory(YIL)

Yagami Innovation Laboratory(YIL)は、慶應義塾大学から生み出される科学・技術の知を領域を横断して広く社会と共有し、産学連携による人材育成、社会課題解決や新産業創出を目指すオープンイノベーション施設です。

モーションコピーロボット

本技術は、人間の動作を抽出・保存し、「いつでも・どこでも」再現することを可能にするロボットとその制御の複合技術です。本技術により、接触を含む動作のティーチングの容易化や、実行タスクの複雑化など、ロボットの活躍の場が広がります。

レーザー誘起グラフェン(LIG)

レーザー誘起グラフェン(LIG)技術は、ポリマーなどの表面にレーザーを照射し、導電性の黒鉛質炭素構造を描画できる技術です。当ブースでは、様々な材料への構造描画により実現したウェアラブルセンサー、摩擦帯電発電、熱電発電、キャパシタ、水質浄化など、LIGが拓く応用事例を紹介します。

タンパク質分子の設計と染色剤の開発

タンパク質の応用用途は医薬品や食品産業に向けたものが多いですが、本展示では従来とは異なる用途として、染色剤としての可能性をご紹介します。また、その目的に必要なタンパク質分子の設計なども含めて動画や実物を展示予定です。

-150x150.jpg)

本展示では、デジタルファブリケーションの最新の成果を紹介します。具体的には、空気を注入することであらかじめ決められた立体形状に変形するチューブや、温めると自動変形する回路などを紹介する予定です。

Beyond 5G (6G)時代を支えるフォトニクスポリマー

現在、生成AI普及の動きが活発になる一方で、データ通信量の増大により消費電力や通信遅延が懸念されています。当研究室では、大容量、省電力、低遅延のデータ通信が可能な革新的GI-POF(屈折率分布型プラスチック光ファイバー)やリアルカラーディスプレイを実現する光学フィルム等の研究開発を進めています。

MEMS力センサを利用した計測技術

MEMS(微小電気機械システム)の力センサ素子を使った小型で高感度な風速センサや波高センサなどを研究開発し、ドローンなどへの応用を進めています。また新しい原理を使ったヴィジョン型のフォースプレートなどを研究開発しています。

-150x150.jpg)

貝殻を用いた高機能ナノ材料の開発

ホタテガイやカキは日本においてさかんに養殖されていますが、それらの貝殻は大量の産業廃棄物として社会問題となっています。ここでは、廃棄される貝殻をナノレベルで解析し、その成果をもとに貝殻を原料として開発された高機能なナノ材料およびその応用について展示いたします。

-150x150.jpg)

制御理論のアプローチに基づき、サイバーフィジカルシステムの高度化を目指した研究を進めています。

対象は分散型電力ネットワークの制御やマルチUAVの協調制御に加え、分散制御に基づく電力ネットワークの運用であり、これらを通じて社会インフラや超スマート社会における最適管理の実現を目指しています。

ベシクル型人工細胞の機能開拓

水と油になじみやすい部位をあわせ持つ両親媒性分子が形成する、二分子膜が袋状に閉じたベシクルは、生体膜に類似した構造であることから、人工細胞として注目されています。その場の化学的な環境を感じて、内包物の放出や取り込み、組織形成といった機能を発現するベシクル型人工細胞をご紹介します。

小型光学部品およびマイクロレンズアレイの最終仕上げ用非接触ナノ研磨システム。柔軟な機構を用いて小型チップを3Dで操作し、せん断応力増粘液を動かすことで、自由曲面の研磨を可能にします。

原子を操る:ナノクラスター合成技術の革新と最先端応用

数個から数百個の金属原子を「操る」ことで生み出される金属ナノクラスターは、特異な構造と電子状態により、新しい触媒活性や光学応答を発現します。清浄かつ高効率な気相合成法と液相合成法を独自に確立し、原子レベルで制御されたナノクラスターを創り出し、エネルギー変換デバイスや先端機能材料への応用を展開します。

走査型プローブ顕微鏡による実用ナノ材料の評価

走査型プローブ顕微鏡を用いることで、物質をナノスケールで観察できます。当研究室では、触媒・ガス吸着剤・ガスセンサー・フィラーなど、工業利用が期待されるナノ粒子や薄膜などの実用ナノ材料について、その構造や性質を研究しています。ナノスケールで構造を明らかにしたい材料をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

小池研究室では光を利用した加工技術の研究として、金属造形も可能な粉末床溶融結合法による3Dプリンタや、熱影響を極限に抑えるフェムト秒レーザー加工技術に取り組んでいます。さらに、遠心場を活用した「高重力場3D造形」といった独自のアプローチも展開しており、これらの技術開発を中心に研究成果を紹介します。

-150x150.jpg)

完全に消化・自然分解する生体・環境ワイヤレスモニタリングセンサ

本展示では、(1)全てが食材で構成される可食カプセル型の消化管モニタリグのためのワイヤレスセンサと、(2)全てが自然分解性材料で構成される分散設置可能なワイヤレス土壌センサ、についてご紹介します。2つのセンサとも分解性材料でスプリットリング共振器(SRR)を構成し、その機能を達成しています。

分子シミュレーションと機械学習を用いた材料の機能性予測

分子シミュレーションとAIを融合した技術を活用し、エマルションやミセルなどの内部構造を持つナノ材料の機能性を予測する研究です。マテリアルインフォマティクス手法により、高性能な材料や新たな機能を持つ素材の開発効率化を目指します。

慶應義塾大学J-PEAKSの連携大学OISTが展開する科学技術・イノベーション創出

慶應義塾大学が推進している「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」では、沖縄科学技術大学院大学(OIST)と連携しながら、研究活動の国際展開や社会実装の加速により研究力強化を図っています。その大学間連携の一環として、OISTの先端的科学技術やイノベーション創出の紹介を行います。

-150x150.jpg)

-150x150.jpg)