展示テーマ

マーク表示について

このマークは、慶應義塾保有の特許案件が含まれていることを示します。技術の利用に関するお問い合わせは、会場内の連携相談窓口で承ります。

光で新たな治療を創る!

私たちは光と医療を融合させ、非侵襲的な生体計測や光を用いた新しい治療法を研究しています。レーザーや光学技術を活用し、安全で高精度な診断や治療を可能にする医療機器の開発を目指しています。

不確実性の大きい社会課題の評価とリスクマネジメント

将来直⾯する不確実性をリスクとして定量的に捉え、⾦融⼯学の視点からその性質や影響を分析します。対象は、電⼒⼩売業における電⼒価格の変動、株式市場における気候変動選好の変化、VC投資における倒産可能性、投資プロジェクトの成功不確実性、収益マネジメントにおける需要変動など、多岐にわたります。

-150x150.jpg)

環境計測技術の展開による社会貢献志向の研究推進

大気中の微小粒子は生体に曝露され健康に悪影響を及ぼすと懸念されますが、粒子の有害性を決める要因は未解明です。当研究室では、独自性の高い様々な手法を用いて粒子状物質の有害性の謎を解く鍵を探しています。また国内外の多様な環境問題の解決に、当研究室の持つ環境計測技術の知見をもって貢献したいと考えています。

結核患者のQOL向上を目指して-水溶性フィルターによる新規なバイオエアロゾル診断技術の開発

結核検査は喀痰や胃液を用いるなど身体的侵襲性が高いことが問題です。慶應大奥田研究室は結核研究所の御手洗教授と共同で水溶性フィルターを用いた結核患者の呼気中結核菌検出に世界で初めて成功しました。このバイオエアロゾル診断法は空気感染する呼吸器感染症の病原性微生物の検出に広く応用できることが期待できます。

CRIK信濃町は2024年に慶應義塾大学病院内に開設したコワーキングスペース、シェアオフィスです。

ライフサイエンス領域に限らず幅広い領域のスタートアップ・大手企業が集い、共に研究・事業開発を行い成長する場になっています。今回はCRIK信濃町と、その会員企業の取り組みについてご紹介します。

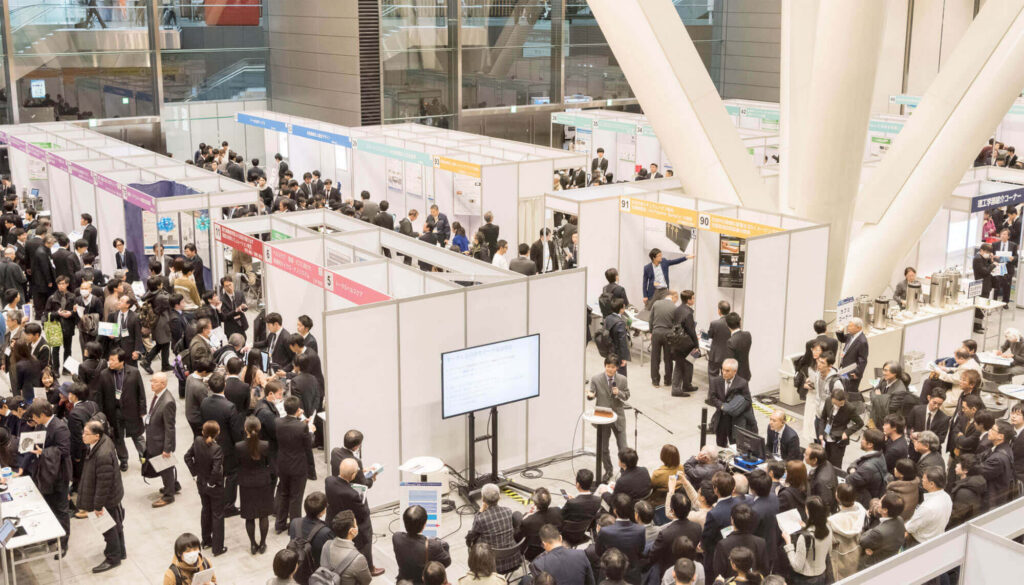

イノベーション推進本部は、慶應義塾の教育・研究成果の社会実装を通じ、イノベーション創出による社会貢献に取り組んでいます。スタートアップ・エコシステム形成を目指し、研究成果の事業化支援、知財化支援、産官学連携、スタートアップ創出・成長支援を、学内外のステークホルダーと連携し、多様な活動を推進します。

貝殻を用いた高機能ナノ材料の開発

ホタテガイやカキは日本においてさかんに養殖されていますが、それらの貝殻は大量の産業廃棄物として社会問題となっています。ここでは、廃棄される貝殻をナノレベルで解析し、その成果をもとに貝殻を原料として開発された高機能なナノ材料およびその応用について展示いたします。

-150x150.jpg)

完全に消化・自然分解する生体・環境ワイヤレスモニタリングセンサ

本展示では、(1)全てが食材で構成される可食カプセル型の消化管モニタリグのためのワイヤレスセンサと、(2)全てが自然分解性材料で構成される分散設置可能なワイヤレス土壌センサ、についてご紹介します。2つのセンサとも分解性材料でスプリットリング共振器(SRR)を構成し、その機能を達成しています。

現在、AIエージェントシステムが社会の中に実装されつつあります。当研究室では人とエージェントとの相互作用、社会でのあり方を探索する研究をしてきました。また、最近では人の想像力に着目し、物語を作りながらイノベーションを開発するSFプロトタイピングの研究も行っています。最新の研究成果を共有します。

-150x150.jpg)

イベントカメラを用いた人物・オブジェクト状態推定

時系列的に輝度の変化が生じた画素のみを記録するカメラであるイベントカメラを活用して、人物の姿勢推定や手指の姿勢推定、オブジェクトの位置推定などを行う手法を紹介します。

Co-Package Optics技術のためのポリマー光導波路デバイス

近年のAI技術の発展に伴い、コンピュータ内部の半導体チップ周辺の情報伝送に対しても光通信技術を導入するCo-Packaged Optics技術に期待が寄せられています。本展示では、このCo-Packaged Optics応用へ向けて我々が新たに提案するポリマー光導波路デバイスを紹介します。

正確にin vivo SPFおよびUVA-PFを予測するin vitro紫外線防御能測定法

サンスクリーン剤の紫外線防御能は、現在in vivo測定値が表示されていますが、測定費用、時間、そしてヒトの背中への紫外線照射という問題から、代替in vitro法の開発が望まれています。ここでは、開発された「特許7569526号:化粧料の紫外線防御性能の評価方法」のin vitro法を紹介します。

分子シミュレーションと機械学習を用いた材料の機能性予測

分子シミュレーションとAIを融合した技術を活用し、エマルションやミセルなどの内部構造を持つナノ材料の機能性を予測する研究です。マテリアルインフォマティクス手法により、高性能な材料や新たな機能を持つ素材の開発効率化を目指します。

-150x150.jpg)