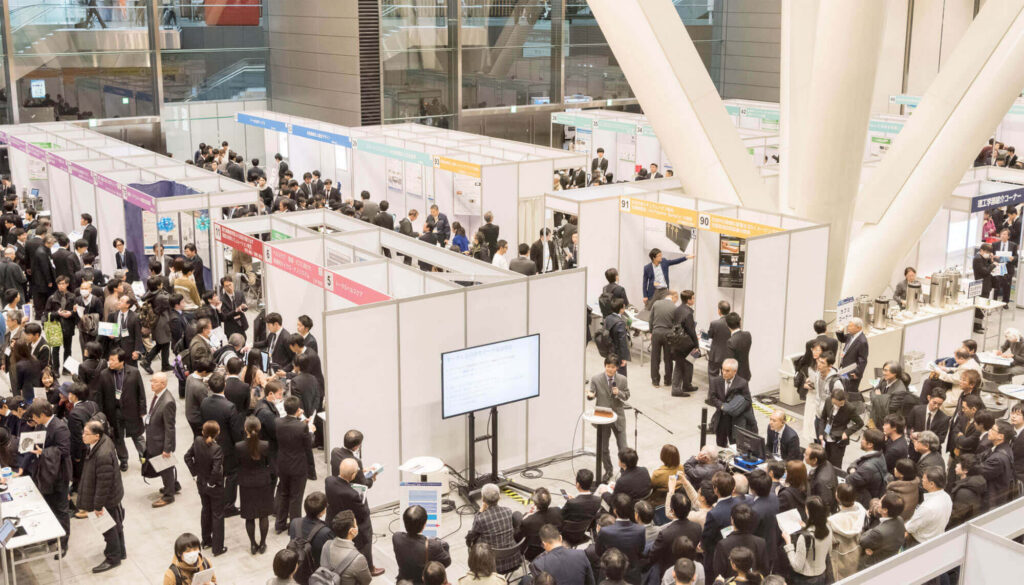

Exhibition

展示テーマ

情報・通信・AI・エレクトロニクス

ナノ・マテリアル・ものづくり・ロボット・システム

社会基盤・インフラ・環境・エネルギー

医療・ヘルスケア・バイオテクノロジー

ベンチャー・スタートアップ

カテゴリー横断

マーク表示について

このマークは、慶應義塾保有の特許案件が含まれていることを示します。技術の利用に関するお問い合わせは、会場内の連携相談窓口で承ります。

BOOTH

10

BOOTH

43

ベシクル型人工細胞の機能開拓

ナノ・マテリアル・ものづくり・ロボット・システム

水と油になじみやすい部位をあわせ持つ両親媒性分子が形成する、二分子膜が袋状に閉じたベシクルは、生体膜に類似した構造であることから、人工細胞として注目されています。その場の化学的な環境を感じて、内包物の放出や取り込み、組織形成といった機能を発現するベシクル型人工細胞をご紹介します。

理工学部応用化学科 准教授

伴野 太祐

BOOTH

44

小型光学部品およびマイクロレンズアレイの最終仕上げ用非接触ナノ研磨システム。柔軟な機構を用いて小型チップを3Dで操作し、せん断応力増粘液を動かすことで、自由曲面の研磨を可能にします。

理工学部システムデザイン工学科 准教授

BOOTH

64

PANEL

83

中分子型免疫調節性物質の開発

医療・ヘルスケア・バイオテクノロジー

私たちの研究室では、低分子と生体高分子との間の中間的なサイズである中分子型の、多様な自然免疫受容体リガンドおよび脂質抗原提示に関わる複合脂質化合物の合成とその機能開発を行うとともに、シングルドメイン抗体と組み合わせた制御分子の開発を行っており、その概要を紹介します。

PANEL

92

PANEL

95