展示テーマ

光で新たな治療を創る!

私たちは光と医療を融合させ、非侵襲的な生体計測や光を用いた新しい治療法を研究しています。レーザーや光学技術を活用し、安全で高精度な診断や治療を可能にする医療機器の開発を目指しています。

社会実装に向けた横断的技術開発〜医療機器/AI/脳波/触覚〜

三木研究室では、MEMS技術を用いてウェアラブルデバイスや人工臓器など、人々の役に立つ革新的な製品の創造に取り組んでいます。

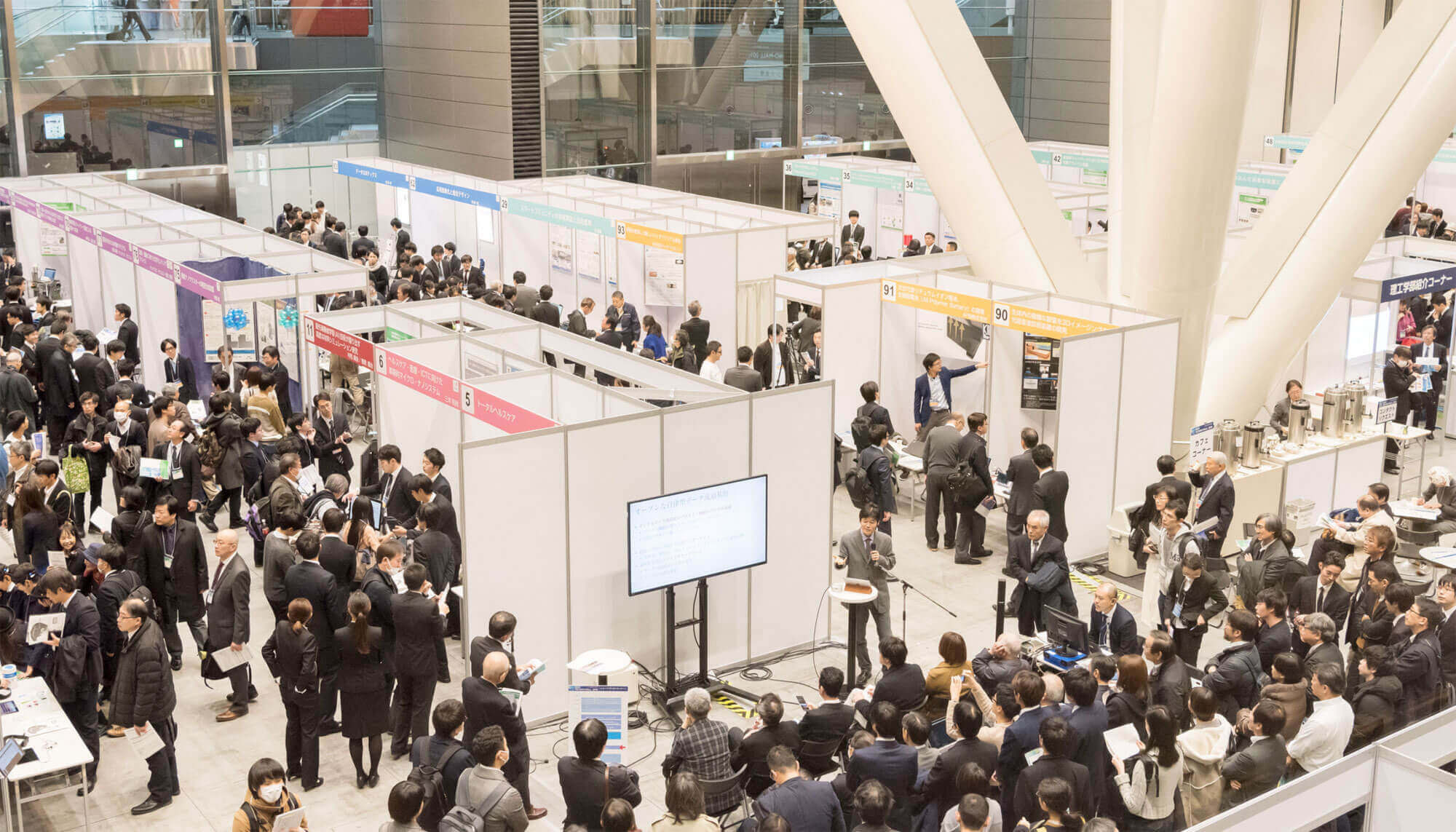

Yagami Innovation Laboratory(YIL)

Yagami Innovation Laboratory(YIL)は、慶應義塾大学から生み出される科学・技術の知を領域を横断して広く社会と共有し、産学連携による人材育成、社会課題解決や新産業創出を目指すオープンイノベーション施設です。

身体リンク

本技術は、機能的電気刺激により身体を直接駆動することを可能にする新たなヒューマンインタフェースです。皮膚表面に貼付した電極に流す電流を制御することで、人と人をつなぐ新たなコミュニケーション形態の創生を目指しています。

灌流可能な微小血管モデルの開発

培地を灌流することができる、管状に培養された血管モデルの開発に取り組んでいます。ポンプを用いずに、多数の培養組織に拍動流を付加することができるハイスループットな実験系を目指し、培養容器のプロトタイプを作製しました。流れの解析や培養した血管内皮細胞の形態について報告します。

ヒトの知覚特性に基づく触感レンダリング

製品の触り心地は、モノの価値を左右する重要な指標です。ヒトが感じる触り心地を定量的に理解し、機械的に測定することや、仮想空間に触り心地を付加したり、新たな触り心地を設計することはモノの価値を拡大します。本展示では、ヒトの知覚特性の理解に基づいて、触感を測り、再現する触感レンダリング技術を紹介します。

中分子型免疫調節性物質の開発

私たちの研究室では、低分子と生体高分子との間の中間的なサイズである中分子型の、多様な自然免疫受容体リガンドおよび脂質抗原提示に関わる複合脂質化合物の合成とその機能開発を行うとともに、シングルドメイン抗体と組み合わせた制御分子の開発を行っており、その概要を紹介します。

正確にin vivo SPFおよびUVA-PFを予測するin vitro紫外線防御能測定法

サンスクリーン剤の紫外線防御能は、現在in vivo測定値が表示されていますが、測定費用、時間、そしてヒトの背中への紫外線照射という問題から、代替in vitro法の開発が望まれています。ここでは、開発された「特許7569526号:化粧料の紫外線防御性能の評価方法」のin vitro法を紹介します。

慶應義塾大学J-PEAKSの連携大学OISTが展開する科学技術・イノベーション創出

慶應義塾大学が推進している「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」では、沖縄科学技術大学院大学(OIST)と連携しながら、研究活動の国際展開や社会実装の加速により研究力強化を図っています。その大学間連携の一環として、OISTの先端的科学技術やイノベーション創出の紹介を行います。

-150x150.jpg)

-150x150.jpg)