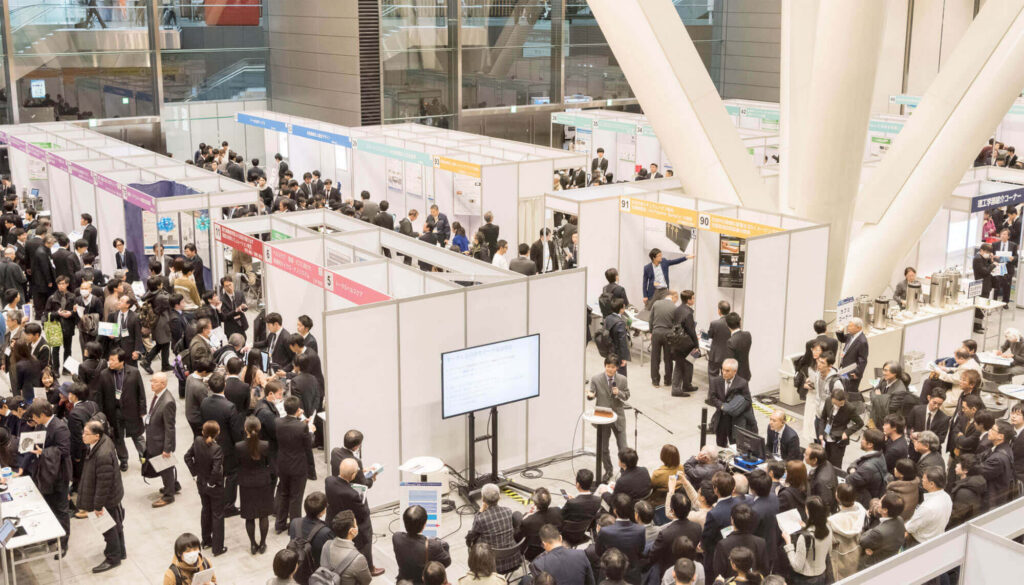

Exhibition

展示テーマ

情報・通信・AI・エレクトロニクス

ナノ・マテリアル・ものづくり・ロボット・システム

社会基盤・インフラ・環境・エネルギー

医療・ヘルスケア・バイオテクノロジー

ベンチャー・スタートアップ

カテゴリー横断

マーク表示について

このマークは、慶應義塾保有の特許案件が含まれていることを示します。技術の利用に関するお問い合わせは、会場内の連携相談窓口で承ります。

BOOTH

4

社会実装に向けた横断的技術開発〜医療機器/AI/脳波/触覚〜

医療・ヘルスケア・バイオテクノロジー

三木研究室では、MEMS技術を用いてウェアラブルデバイスや人工臓器など、人々の役に立つ革新的な製品の創造に取り組んでいます。

理工学部機械工学科 教授

三木 則尚

BOOTH

14

生分解性プラスチック「Green Planet」の高速分解菌の発見と利用

社会基盤・インフラ・環境・エネルギー

我々は、株式会社カネカが工業生産しているGreen Planetを分解する微生物の取得に成功しました。そして、この微生物を利用することで、短時間で完全分解できることを明らかとしました。この成果は、使用済み製品のオンサイトでの分解処理を実現するものとして期待されています。

理工学部生命情報学科 教授

BOOTH

15

消滅型生ごみ処理容器「キエーロ」の科学的解析と高性能化

社会基盤・インフラ・環境・エネルギー

キエーロは、微生物の力によって生ごみを水と二酸化炭素まで完全分解する画期的な容器です。我々は、全国各地のキエーロ基材を収集して、次世代シークエンサーによる網羅的な微生物叢の解析を実施しました。さらに、予め生ごみを酵素処理することで、分解速度の高速化を達成しました。

理工学部生命情報学科 教授

BOOTH

18

環境大気中に浮遊する粒子はイオンと衝突して電荷を帯びます。この帯電粒子が半導体に付着すると、静電気でホコリを集め、基板の損傷につながります。その影響を調べるためには、大気中の帯電粒子の挙動を理解する必要があります。本展示では平行電極板を用いた計測法や個別粒子分析、帯電粒子の観測について紹介します。

理工学部応用化学科 助教

森 樹大

BOOTH

35

BOOTH

57